人才培养是高等学校的根本任务,人才培养水平是衡量高校办学水平的根本标准。教师的教学水平和能力取决于教师的知识储备和科研水平,科学研究的深度和广度决定人才培养的高度和效度。张丹教授非遗策展团队以 “三展四研” (三展:展览、展示、展演,四研:调研、研究、研讨、研修)为思路,以科学研究带动人才培养、社会服务,助推文化传承创新,促进国际交流合作,取得了良好的效果。

成果一:“世间日月·影中乾坤”——恭王府馆藏皮影精品展社会服务案例

习近平总书记在党的二十大报告中提出,要“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”,“两创”方针是弘扬中华优秀传统文化的根本路径。高校不仅是思想文化传播的“集散地”,更是思想文化创造的“策源地”,高校师生是重要的生力军。张丹教授非遗策展团队以非物质文化遗产的研究为抓手,将研究的成果引入教学,用教学科研的成果推动非遗这一中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

2023年,受文化和旅游部恭王府博物馆委托,张丹教授非遗策展团队策划实施“世间日月·影中乾坤”馆藏精品皮影展。该项目作为2024年国际博物馆日重点活动,于5月1日至9月15日在恭王府博物馆东二区展出,首次系统性呈现馆藏涉及河北、河南、湖北等6地的200余件皮影珍品,开创了高校与国家级博物馆协同策展的新模式。

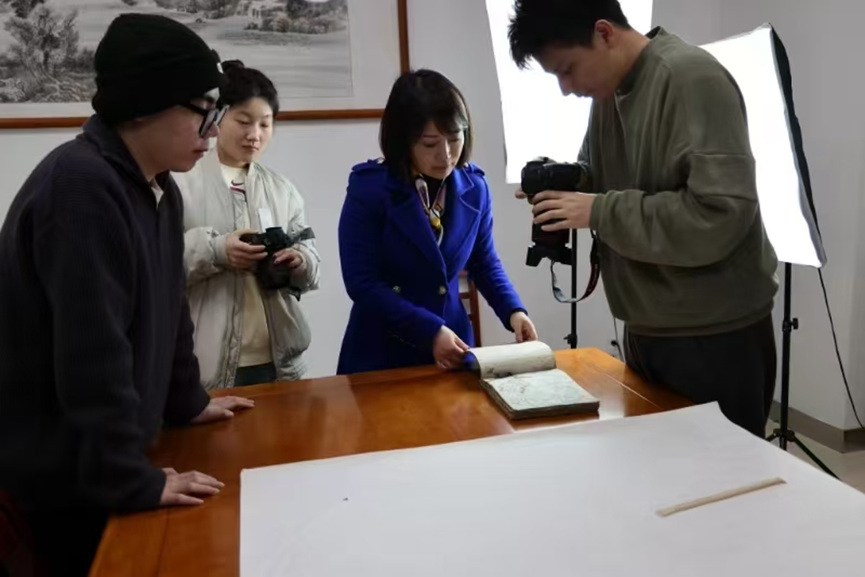

为了更好地完成策展,张丹教授选拔雷火竞技官网数字媒体艺术、动画、网络新媒体、戏剧与影视专业的本科生、研究生15人组成团队,发挥不同学科、不同专业学生优势打造全新的非遗设计案例。团队对馆藏9000余件未系统整理的皮影文物,开展跨地域田野调查,赴湖北竹山等地调研,梳理清代王府皮影戏班历史脉络,精选六大流派代表性皮影并建立数字档案。展览以“王府皮影史钩沉”“世间教化影中存”“南腔北调辐辏年”三大主题板块为核心,将史实资料与馆藏皮影文物进行融合设计史实中图文结合,力求翔实。在设计上,团队发挥数字媒体艺术、动画专业优势,结合恭王府特定的历史文化空间,运用先进的3D全息投影技术制作动画皮影,巧妙的皮影装置设计,活态的非遗表演等形式,诠释了200多年来王府馆藏皮影的兴衰变迁,向人们展示了一幅“世间日月·影中乾坤”的皮影历史长卷。创新设计的“扛旗皮影人”导视系统,将湖北蟒袍老生、唐山狮子等元素转化为空间装置,实现文物背景与制作工艺的数字化呈现。活态传承实践方面,团队搭建乡间土戏台场景,组织竹山堵河皮影传承人周承志及蓟州皮影艺人驻场展演,并开设雕刻技艺体验区,形成“静态展品+动态展演+互动体验”的三维展陈体系。

展览开展以来,被中央电视台、央视网、中国青年报等20余家国家级媒体报道,日接待观众逾3万人次,创恭王府专题展单日参观量新高,相关话题网络阅读量超500万次。团队助力湖北竹山堵河皮影、河北蓟州皮影等非遗项目登陆国家级平台展览、展示、展演,建立了“高校+博物馆+传承人”的非遗协同展览机制,展览项目获2024年文旅部“非遗保护创新实践案例”表彰。项目创新性融合恭王府建筑特色,通过光影装置重构展线叙事逻辑,被国家博物馆专家誉为“非遗活态传承的典范之作”。团队经验入选《全国非物质文化遗产保护优秀实践案例汇编》,为传统工艺振兴提供了可复制的“非遗+科技+教育”范式。

团队成员有本科生孙长楷、覃林玲、吕自龙、冉世杰,研究生杨一凡、严梦思、郭珂珂、李俊杰等首次参与设计大型展览项目。从调研、文案、设计到布展,整个过程充满挑战,在导师和专家的指导下,团队克服了困难,协同作战,将所学知识运用到展览中,成功完成了展览。孙长楷、覃林玲、张欣欢等学生在张教授的指导下,以非遗展示叙事与智能传播赓续路径研究为题参加2023年湖北省十五届“挑战杯”竞赛获得特等奖、并获得第十八届全国“挑战杯”课外学术作品竞赛一等奖,成为学校挑战杯竞赛文科最高奖项。研究生杨一凡、严梦思、郭珂珂、李俊杰等先后以相关展示为题发表学术论文8篇,并以此为毕业论文完成开题和答辩。

“世间日月·影中乾坤”馆藏精品皮影展的成功举办,印证了高校科学研究的落地助推大学五项职能的发挥,既是2024年国际博物馆日的文化盛事,又是高校人才培养探索的成功典范,更是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的典型案例。

成果二:“高山流水——楚式漆器髹饰技艺暨漆艺创新作品展”社会服务案例

楚人对漆器情有独钟,无论是器类还是数量都远远超过了列国,为了更好地向观众展示湖北省的国家级非物质文化遗产代表性项目中楚式漆器髹饰技艺的独特魅力,向全国和世界宣传湖北的特色非遗项目,展示湖北荆楚文化。2021年10月18日,由文化和旅游部恭王府博物馆、湖北省文化和旅游厅、荆州市人民政府主办,荆州市文化和旅游局、清华美院驻荆州传统工艺工作站、长江艺术工程职业学院和雷火电竞平台承办,张丹教授非遗策展团队策划实施的“高山流水-楚式漆器髹饰技艺暨漆艺创新作品展”在文化和旅游部恭王府博物馆与观众见面。

展览以“高山流水”为主题,选取代表其寓意“琴”,通过斫琴、上漆的技艺流程,丰富多彩的品类、奇巧诡秘的形制、繁复精湛的工艺、高贵典雅的纹饰,展示楚式漆器独特的风格以及悠久的历史。展览共分三大版块,第一版块“音之声 发于器”以琴音为线索,讲述荆州地理环境及楚人好漆的历史渊源;第二版块“乐之长 雅之尊”展示荆州两大与“漆”相关的传统技艺,一是国家级非物质文化遗产代表性项目漆器髹饰技艺(楚式漆器髹饰技艺),二是省级非物质文化遗产代表性项目传统斫琴技艺(楚地斫琴技艺);第三版块“养之器 世之音”在茶、文房、琴三个主题空间中展示来自全国各大漆器产地的漆艺新作,向观众展现漆器在当代生活中的新应用。

张丹教授带领本科生、研究生10人的团队先后深入湖北荆州、武汉等地开展田野调查,收集资料,创作展纲,设计展览,团队成员经常加班通宵达旦,经过三个多月的设计、布展,展览终于与广大观众见面。这是湖北省首次将非物质文化遗产项目选送到国家展览展示中心平台进行展出,这也是“新冠”疫情后湖北省首次大型文化展览,借助文化和旅游部恭王府博物馆这个全球闻名的文化展览空间,全面的展示湖北省非遗项目和湖北疫情后的精神风貌。展览持续1个多月,每日吸引2万多人参观,受到中央电视台、人民网、中国网等30多家媒体的关注和推介,受到良好的社会凡响。

2019年——2024年以来,张丹教授非遗策展团队先后参与策划“三山湟水间 花儿与少年”青海西宁非物质文化遗产精品展、“河和之契”2023年黄河流域、大运河沿线非物质文化遗产交流展示周活动等国家、省、市级非物质文化遗产展览展示活动,发表相关学术论文20多篇,培养本科生、研究生非遗专门人才60多人,有力的推动非物质文化遗产的传播与传承,为当地的社会文化发展做出了突出的贡献。